Главный блог dev.by

17 апреля минский офис датской аутсорсинговой компании Ciklum пригласил послушать Сергея Бережного — опытного украинского автора открытых и корпоративных тренингов по построению работающего аутсорсинга. Бережной, работающий сейчас в белорусской столице с компанией Wargaming (о чем многозначительно сообщала надпись на его майке), пообещал рассказать о том, как аутсорсеру соблазнить заказчика. Монолога, однако, не получилось: собравшиеся много спорили с докладчиком, потешались над индийскими программистами, выясняя, чем они отличаются от российских гиков, и пытались постигнуть путь среднестатистической ИТ-компании на примере муравьиной дорожки. В итоге Бережному все-таки удалось объяснить, как завоевать сердце клиента.

17 апреля минский офис датской аутсорсинговой компании Ciklum пригласил послушать Сергея Бережного — опытного украинского автора открытых и корпоративных тренингов по построению работающего аутсорсинга. Бережной, работающий сейчас в белорусской столице с компанией Wargaming (о чем многозначительно сообщала надпись на его майке), пообещал рассказать о том, как аутсорсеру соблазнить заказчика. Монолога, однако, не получилось: собравшиеся много спорили с докладчиком, потешались над индийскими программистами, выясняя, чем они отличаются от российских гиков, и пытались постигнуть путь среднестатистической ИТ-компании на примере муравьиной дорожки. В итоге Бережному все-таки удалось объяснить, как завоевать сердце клиента.

Не секрет, что в современном ИТ-обществе активно формируется прослойка «олдскульных» «свитерастых» программистов в возрасте 30-40 лет. И этой категории граждан присущ один существенный социальный атрибут — дети. Да-да, сегодня хочу поговорить о детях, а точнее о подростках и, конечно, об образовании оных.

Не секрет, что в современном ИТ-обществе активно формируется прослойка «олдскульных» «свитерастых» программистов в возрасте 30-40 лет. И этой категории граждан присущ один существенный социальный атрибут — дети. Да-да, сегодня хочу поговорить о детях, а точнее о подростках и, конечно, об образовании оных.

Как-то так вышло, что проблемам обучения детей и подростков информатике и программированию, которое фактически должно являться основной частью курса информатики, уделяется крайне мало внимания. Точнее, внимание, конечно, уделяется, но поле пристального внимания формируется вокруг студенческой среды.

А к чему это приводит и как этого избежать — давайте подумаем вместе

Откуда берутся менеджеры?

Откуда берутся менеджеры?

Сколько существует наш крепкий ИТ-рынок, столько на слуху проблема с квалификацией проектных менеджеров. Основная причина такого положения вещей, как мне кажется, кроется в издержках бурного роста, а именно в том, что большинство менеджеров или выросли из технарей, или это выпускники языковой кафедры с хорошим английским (немецким, итальянским). Но ни технические знания, ни иностранные языки сами по себе не делают их обладателя менеджером. Но что, по-моему, важно и о чем не принято задумываться, специальная подготовка по управлению проектами и командами в форме имеющегося на рынке предложения обеспечивает самый базовый уровень знаний и не позволяет назвать менеджера профессионалом.

Пофантазируем в вольно-несогласованном стиле на тему того, с чем приходится сталкиваться менеджеру и чаще всего готов ли он к этим встречам.

Новостные ленты большинства мировых СМИ, посвященные финансовым и экономическим новостям, регулярно упоминают о развитии кипрского банковского кризиса. Первоначально объявленные планы по обложению налогом всех счетов в ведущих банках островного государства не раз изменялись (и даже сейчас продолжают оставаться не до конца определёнными) благодаря последовавшей бурной реакции причастных к этим счетам лиц как юридических, так и физических. Очевидно одно: выйти сухим из воды этого кризиса удалось мало кому из пользователей кипрской банковской системы, на чьих счетах суммы превышали 100 000 евро.

Новостные ленты большинства мировых СМИ, посвященные финансовым и экономическим новостям, регулярно упоминают о развитии кипрского банковского кризиса. Первоначально объявленные планы по обложению налогом всех счетов в ведущих банках островного государства не раз изменялись (и даже сейчас продолжают оставаться не до конца определёнными) благодаря последовавшей бурной реакции причастных к этим счетам лиц как юридических, так и физических. Очевидно одно: выйти сухим из воды этого кризиса удалось мало кому из пользователей кипрской банковской системы, на чьих счетах суммы превышали 100 000 евро.

В Беларуси эти новости не имели такого широкого распространения и скорее просто констатировали факт падения столь любимого в Восточной Европе «оффшора». Впрочем, не обошлось без злорадства в комментариях по поводу того, как олигархи будут терять награбленное. Но вот что важно: пострадают от кипрского финансового кризиса не только и не столько олигархи, но и многие компании вполне себе обычного и чистого бизнеса. И вполне вероятно, что некоторые будут из числа белорусских ИТ-компаний.

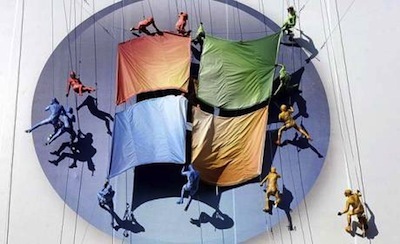

Почему Кипр, почему ему так плохо, и при чем здесь белорусские ИТ-компанииВремя неумолимо приближает нас к солнечной субботе, которая подарит всем желающим разработчикам новые знания и умения в разработке под Windows 8. Обещаем, будет интересно не только уже практикующим разработчикам, но и тем, кто придет за первыми знаниями.

В рамках хакатона целый день и до позднего вечера по специальной образовательной программе будут организованы доклады экспертов. Трижды их будет прерывать пауза – блок презентаций Call 2 Apps, в котором участники мероприятия будут делиться результатами командной (или индивидуальной) работы за прошедший период. К слову, мы решили официально оставить возможность прийти на хакатон с набросками ваших приложений, чтобы вы могли их доработать вместе с экспертами и позже добавить приложение на конкурс (ха-ха, мы знаем, что в нынешнее время на подобные мероприятия все и так приходят если не с наполовину написанным эппом, так с уже проработанной идеей).

В рамках хакатона целый день и до позднего вечера по специальной образовательной программе будут организованы доклады экспертов. Трижды их будет прерывать пауза – блок презентаций Call 2 Apps, в котором участники мероприятия будут делиться результатами командной (или индивидуальной) работы за прошедший период. К слову, мы решили официально оставить возможность прийти на хакатон с набросками ваших приложений, чтобы вы могли их доработать вместе с экспертами и позже добавить приложение на конкурс (ха-ха, мы знаем, что в нынешнее время на подобные мероприятия все и так приходят если не с наполовину написанным эппом, так с уже проработанной идеей).

Все разработанные на хакатоне приложения будут оценивать эксперты по нескольким критериям. В конце затянувшейся и такой продуктивной (мы надеемся) субботы активные участники получат призы и подарки от компаний-партнеров: Ciklum, OCSICO, offsiteteam Corp. и Click and Grow.

Программа мероприятия и, конечно, ссылка на регистрацию – под катом.

По следам недавно опубликованного поста о проектировании спецификаций и домов я решил перевести и их «ответ Чемберлену» от Джейсона Гормана. Ниже — только его текст.

По следам недавно опубликованного поста о проектировании спецификаций и домов я решил перевести и их «ответ Чемберлену» от Джейсона Гормана. Ниже — только его текст.

Если мне не изменяет память, раньше я уже затрагивал эту тему, но сейчас хотелось бы подробно изложить, что я думаю об академическом преподавании «информатики» (далее в тексте — computer science).

Первое, о чем хочется спросить поборников академического подхода: «Господа, вы сейчас и правда говорите о computer science? Давайте признаем: многие люди, принимающиеся рассуждать о computer science и развитии, не вполне понимают, что это такое. Они любят рассказывать о том, как бум персональных компьютеров, случившийся в 80-е, зажег в душах моих сверстников страсть к computer science. Да ничего подобного. Это была страсть к программированию. Разумеется, computer science и программирование взаимосвязаны. Но это далеко не одно и то же. Программирование можно сравнить с сочинением и исполнением музыки, а computer science — с сольфеджио.

Итак, музыка или дома? Добро пожаловать под кат

Информационная перегрузка — хорошо известное и актуальное в наше время явление. И на специалистов ИТ (в широком смысле) ложится основная тяжесть этой нагрузки — быстрый темп разработки, потребность держать в голове сотни моментов и нюансов, необходи мость учиться буквально «на лету»...

мость учиться буквально «на лету»...

Предлагаю сегодня посмотреть, что происходит с человеком при экстремальной информационной перегрузке: ее симптомы, последствия и перспективы адаптации. Для яркой иллюстрации этих процессов прилагаю впечатления пилота боевого вертолета Apache. Пилотировать «Апач» исключительно сложно. Главным образом — из-за невероятной психологической нагрузки, которую порождает обилие информации, льющейся из сотни приборов. Постоянные головные боли, бессонница, сильная тошнота под вечер — вот не самый полный список симптомов, являющихся платой за овладение наиболее высокотехнологичным вертолетом в истории человечества. И что интересно, в подобных условиях именно «наведенная шизофрения» становится высококонкурентным преимуществом подобного пилота перед любым другим обычным человеком.

Как человеческий мозг справляется (или не справляется) с прессингом многозадачности — обсудим под катомПри цитировании обязательна прямая гиперссылка на соответствующие материалы. Пишите на [email protected].